Münchner Friedhofsspaziergang: Friedhof am Perlacher Forst

Auf dem Friedhof am Perlacher Forst stehen Opfer des Nationalsozialismus im Fokus. Auch Hans und Sophie Scholl, zwei Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ sind hier begraben.

Der Friedhof am Perlacher Forst im Münchner Stadtteil Obergiesing wurde 1931 als städtischer Großfriedhof eröffnet. Die Entwürfe für den Friedhof und seine Hochbauten stammen von dem Münchner Stadtbaurat Hermann Leitensdorfer. Auf den knapp 30 Hektar gibt es rund 27.000 Grabplätze, zwei Ehrenhaine und eine Grabanlage für sogenannte Displaced Persons aus der Nachkriegszeit. Dort sind über 1000 Menschen aus zwölf Nationen begraben; darunter viele ehemalige Zwangsarbeiter.

Gleich neben dem Friedhof befindet sich das Gefängnis Stadelheim. In den Jahren zwischen 1942 und 45 entwickelte es sich zu einer der zentralen Hinrichtungsstätten in Deutschland. Deshalb ist der Friedhof im Perlacher Forst auch Begräbnisstätte von mehreren Tausend Opfern des NS-Regimes.

Letzte Ruhestätte für Politiker, Fußballer, Forscher

Unser Spaziergang führt uns von der Aussegnungshalle zunächst zum Grab von Jakob Baumann (1908-1995). Der Kaufmann und spätere Stadtrat widmete sich als Kriegsheimkehrer intensiv dem kulturellen Wiederaufbau der Stadt München. Zwei Jahre nach Kriegsende erwirkte er nach langwierigen Verhandlungen mit der amerikanischen Besatzungsmacht die erforderliche Lizenz für den gemeinnützigen Verein Theatergemeinde München. Der Verein wollte das breite und zerstreute Publikum – ebenso wie verbannte Stücke – zurück zur Bühne holen. Noch im selben Jahr startete der Kartenverkauf in einer Baracke am Stachus.

Unser Weg führt uns weiter zum Grab von Bildhauer Hans Vogl (1898-1988). Zu Vogls Förderern zählt German Bestelmeyer (1874-1942). Von ihm erhielt er Aufträge für Architekturplastiken, zum Beispiel das Relief des lehrenden Christus am Kirchenportal der von Bestelmeyer selbst entworfenen St. Stephanuskirche in Neuhausen. Auch der Franziskus-Brunnen am Mariahilfplatz in der Au stammt von Vogl.

Nicht weit von Vogls Grab befindet sich die letzte Ruhestätte von Wilhelm Hoegner (1887-1980). Der Jurist und später bayerischer Ministerpräsident gilt als „Vater der Bayerischen Verfassung“. Wilhelm Hoegner trat 1919 in die SPD ein und arbeitete nach seinem Jurastudium als Rechtsanwalt, Staatsanwalt, Richter und Landgerichtsrat, bis er schließlich 1933 von den Nationalsozialisten seines Amtes enthoben wurde. Von 1924 bis 1932 war er Mitglied des bayerischen Landtags und saß von 1930 bis 1933 auch im Reichstag. Hoegner hatte die Nationalsozialisten scharf angegriffen, deshalb musste er 1934 in die Schweiz fliehen. Von dort arbeitete er zusammen mit dem ebenfalls aus München emigrierten Staatsrechtler Hans Nawiasky an einer deutschen Nachkriegsordnung. Nach Kriegsende ernannte die amerikanische Militärregierung ihn zum ersten bayerischen Ministerpräsidenten.

Unser Spaziergang führt uns weiter zum Grab von Fußballnationalspieler Jakob Streitle (1916-1982). Anfang der 1930er Jahre kam der gelernte Feinmechaniker als Nachwuchstalent zum FC Bayern München. Der damalige Trainer der deutschen Mannschaft Sepp Herberger nominierte den 21-jährigen Abwehrspieler für das Aufgebot zur Fußballweltmeisterschaft 1938 in Frankreich. Die Mannschaft des Deutschen Reichs musste bei dem Turnier jedoch frühzeitig die Heimreise antreten. Als nach 1945 der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde, gehörte der zweikampfstarke Abwehrspieler wieder dem FC Bayern München an – damals noch in der Fußball-Oberliga Süd.

Unweit von Streitles letzter Ruhestätte befindet sich das Grab von Karl Ritter von Frisch (1886-1982). Der Zoologe, Verhaltensbiologe und Verhaltensforscher erhielt 1973 den Nobelpreis für Medizin und Physiologie, gemeinsam mit Konrad Lorenz und Nikolaas Tinbergen. Nach dem Studium der Medizin in Wien habilitierte sich von Frisch 1912 in München als Privatdozent für Zoologie. Bis zu seiner Emeritierung 1958 leitete er das Zoologische Institut der Universität München, das er weltweit bekannt machte. Sein Spezialgebiet war die Verhaltensphysiologie verschiedener Tiere, insbesondere die der Bienen. Hierzu legte er grundlegende Forschungsergebnisse vor. Während der Zeit des Nationalsozialismus blieben von Frischs Arbeiten weitestgehend unbehindert, weil die Nazis in ihnen einen unmittelbar verwertbaren Nutzen sahen.

Friedhof am Perlacher Forst: Zum Grab für die Mitglieder der Weißen Rose

Unsere nächste Station führt uns zu den Gräbern der Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Sophie Scholl (1921-1943) war als Mitglied des Bundes Deutscher Mädel zunächst dem Nationalsozialismus gegenüber positiv eingestellt. Erst unter dem Eindruck ihrer Erfahrungen während des Arbeitsdienstes wuchs ihre ablehnende Haltung. Während ihres Studiums lernte sie Professor Kurt Huber kennen. Er bestärkte sie in ihrer Abwehrhaltung gegenüber dem politischen Regime. Ab 1942 war sie an der Herstellung von Flugblättern der Gruppe Weiße Rose beteiligt. Darin riefen die Mitglieder zur Sabotage von Rüstungsbetrieben auf und brandmarkten die Ausrottung der Juden. Beim Auslegen des sechsten Flugblatts im Februar 1943 im Lichthof der Münchner Universität wurden Sophie Scholl, ihr Bruder Hans und der gemeinsame Studienfreund Christoph Probst denunziert, verhaftet und durch den Volksgerichtshof zum Tod durch das Fallbeil verurteilt.

Neben ihrem Grab befindet sich auch das Grab ihres Bruders Hans Scholl (1918-1943). Der Medizinstudent war während seiner Schulzeit Führer in der Hitlerjugend und zunächst wie seine Schwester ein begeisterter Anhänger des Nationalsozialismus. Der Krieg unterbrach sein Medizinstudium mehrfach. In dieser Zeit war Scholl als Sanitätssoldat in Frankreich, Russland und an der Ostfront. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der Widerstandsgruppe Weiße Rose.

Auch das Grab von Christoph Probst (1919-1943) befindet sich an dieser Stelle auf dem Friedhof Perlacher Forst. Wie Hans Scholl studierte auch er in München Medizin. Über seinen Studienfreund Alexander Schmorell schloss er sich der Weißen Rose an. Nach seiner Einziehung zum Wehrdienst nahm er bei Besuchen in München weiterhin an den Flugblattaktionen der Widerstandsgruppe teil. Als nach der Verhaftung der Geschwister Scholl seine Briefe gefunden wurden, wurde er ebenfalls von der Gestapo verhaftet und in München-Stadelheim hingerichtet. Hans und Sophie Scholl hatten zunächst versucht, die Schuld alleine auf sich zu nehmen, um Christoph Probst zu entlasten. Doch dieser Versuch schlug fehl.

Neben den in Stadelheim hingerichteten Mitgliedern der Weißen Rose ist auch Robert Scholl (1891-1973), der Vater von Hans und Sophie Scholl, beigesetzt. Bis 1930 war er zunächst Bürgermeister in Ingersheim (1917-20) und Forchtenberg (1920-30). Dann legte er sein politisches Amt nieder und wurde freier Wirtschaftsberater in Ulm. Als Vater von Hans und Sophie Scholl nahm ihn die Gestapo nach der Verurteilung der Geschwister in Sippenhaft. Erst 1945 wurde er von der französischen Militärregierung aus dem Gefängnis befreit und zum Oberbürgermeister der Stadt Ulm ernannt. Dieses Amt hatte er bis 1948 inne, anschließend siedelte er nach München über. Seine älteste Tochter Inge Aicher-Scholl (1917-1998) ist die Gründerin der Ulmer Hochschule für Gestaltung.

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

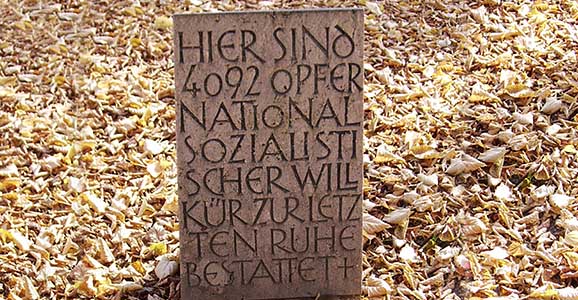

Den Abschluss unseres Spaziergangs bilden die Ehrenhaine I und II. Hinter dem besonderen Gedenkstein des KZ-Ehrenhain I befindet sich ein Gräberfeld mit 44 Bodenplatten. Darunter sind fast 4.000 Urnen beigesetzt. Das Ehrenhain I wurde als lebendiges Andenken an die Opfer der Konzentrationslager Dachau, Auschwitz, Buchenwald und Flossenbürg geschaffen. Das Sammelgrab im Ehrenhain II ist die letzte Ruhestätte von 93 Justizopfern, die im benachbarten Gefängnis Stadelheim durch das Fallbeil ermordet wurden.